Zum 125. Geburtstag der Rostocker Malerin Kate Diehn-Bitt. Eine Ausstellung in der Kunsthalle Rostock

von Marion Wulf-Nixdorf

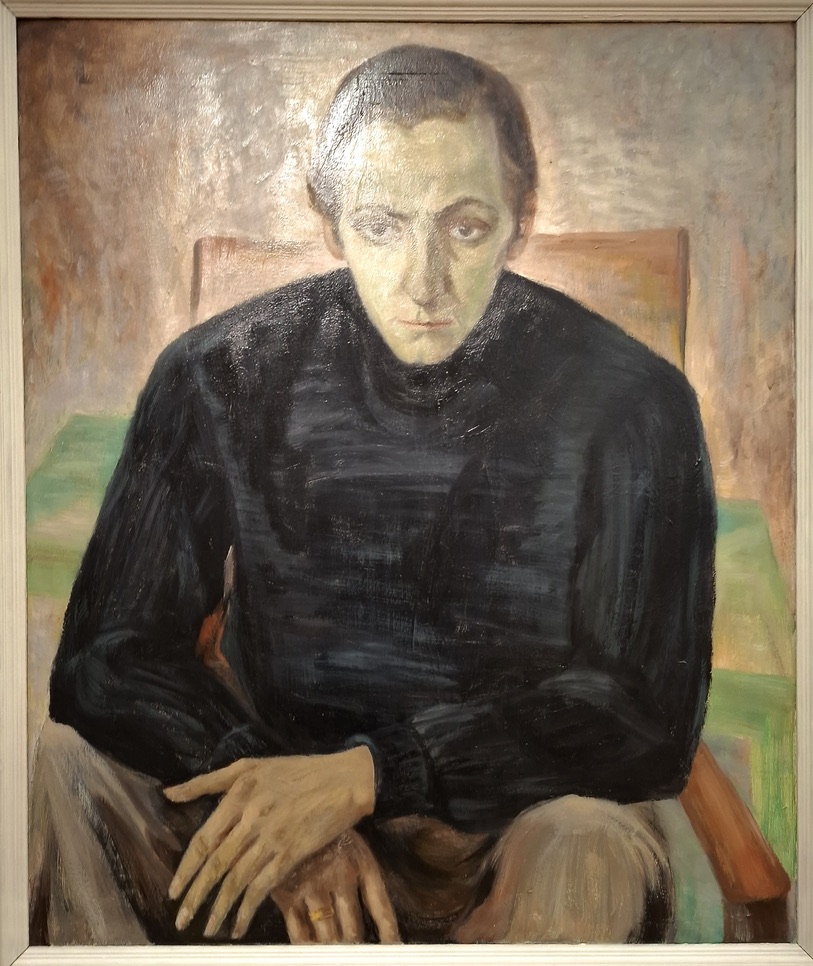

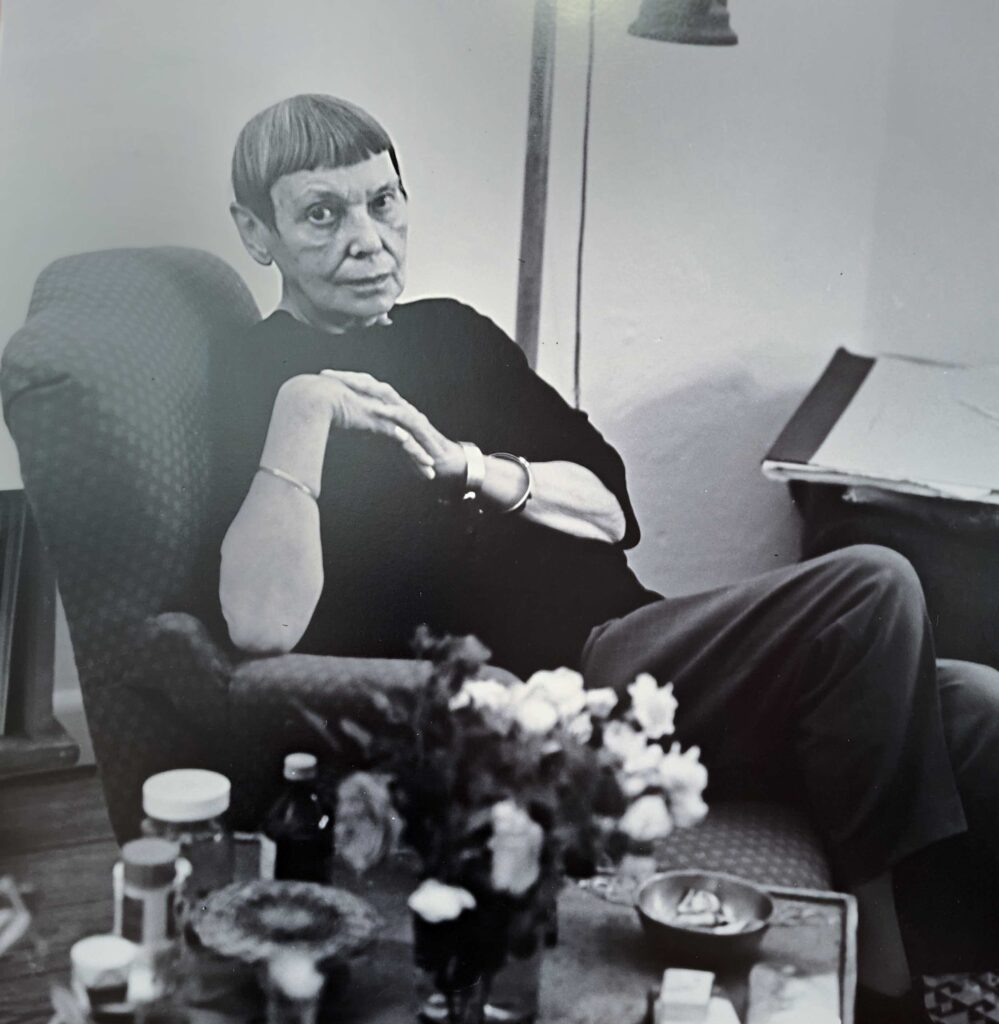

Immer wieder Selbstporträts. Porträts von Frauen gehören zum reichen Werk der Rostocker Malerin Kate Diehn-Bitt. Mütter mit Kindern. Akte – zu ihrer Zeit noch eine Besonderheit, von Frauen selbst gemalt. Oder auch Liebespaare. Schonungslos, nüchtern gemalt, ziehen sie in den Bann. „Der Künstlerin geht es nicht um sklavische Ähnlichkeit, sondern um das Doppelgesicht, das Gesicht hinter dem Antlitz“, heißt es auf einer Texttafel in der Rostocker Kunsthalle. Besser kann man es nicht ausdrücken. Noch bis zum 21. April ist die große Ausstellung ihrer Werke zu sehen.

Kate Diehn-Bitt scheint das Leben, den Menschen in ihren Bildern zu sezieren. Sie, die eine behütete Kindheit erlebte, erfuhr Leben in aller Breite. Mit viel Lebendigkeit und viel Verzweiflung.

Geboren 1900 in Schöneberg, damals noch eine eigene Stadt bei Berlin, wuchs sie nach der Scheidung ihrer Mutter 1901 mit Gesangs-, Tanz- und Klavierstunden auf dem Hof der Großeltern in Bad Doberan auf. Schon mit 14 erhielt sie Zeichenunterricht beim Lovis-Corinth-Schüler Rudolf Sieger.

.

.

1929 studierte sie an einer Dresdener Privatschule, weil sie ein Jahr zuvor aus Altersgründen an der Staatlichen Kunstakademie nicht angenommen worden war. Hier schuf sie in erster Linie Zeichnungen. 1931 kehrte sie nach Rostock zurück. Richtete sich ein Atelier „Am Brink“ ein, nahe ihrer Wohnung. Sie malte großflächige Stadtbilder, Akt und Landschaft, Stillleben und Details. 1933 beteiligte sie sich an einer Ausstellung Rostocker Künstler. Schon im Jahr darauf bekam sie Ärger mit dem nationalsozialistischen Kampfbund für deutsche Kultur, der ihre Werke für eine Ausstellung in Lübeck ablehnte. 1935 hagelte es nach einer Ausstellung in Berlin Kritik von der schon gleichgeschalteten Presse. Sie zog sich zurück und lehnte eine Mitgliedschaft in der Reichskunstkammer ab. Ihr Stiefvater war jüdisch, sie erfuhr Antisemitismus. Kate wurden keine Malutensilien mehr verkauft. Sie erhielt eingetrocknete Farbreste von einem Malermeister, mit denen sie weiterarbeitete und krustige Farboberflächen schuf. Sie bemalte die Rückseiten von Gemälden. Ihre Fensterscheiben malte sie weiß an und ließ nur ein kleines Guckloch. Verfolgte Juden und der Bombenangriff auf Rostock waren in dieser Zeit ihre Motive. Zwischen 1933 und 1948 stellte sie weder allein aus noch beteiligte sie sich an Werkschauen.

Hoffnungen – Aufbruch in eine neue, eine besser Zeit

Zum Kriegsende erkrankte sie an Typhus. Ein großartiges Bild entstand 1945: „Genesen, zu neuem Leben erwacht“. Es zeigt eine sehr zart hoffend lächelnde Frau, die einen Totenschädel in der Hand hält. Kate Diehn hofft auf eine demokratische Entwicklung im Osten und wird Mitbegründerin des Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Schon 1948 gelingt ihr eine Personalausstellung im Landesmuseum in Schwerin. 1950 arbeitet sie mit anderen Künstlern an einem Entwurf für ein Denkmal für Ernst Thälmann in Berlin. Sie nimmt an einem Wettbewerb für ein Mosaikwandbild am Haus der Ministerien in Berlin teil – und wird abgelehnt.

.

.

Die Bilder, die sie in dieser Zeit malt, zeigen, wie die Malerin sich in die neue Zeit einfügen will. Sie zeichnet die „Junge Friedensfreundin“ 1953, „Singende Mädchen“ 1955, Menschen im Sozialismus. Dieser Malstil währte nicht lange. Die vom Staat DDR zunehmenden Einflüsse auf die Kunst akzeptierte sie nicht.

.

.

.

Bald fand sie zu alter Meisterschaft zurück und wird in ihrer Gestaltungskraft immer stärker. Ab 1955 entstehen ihre letzten großformatigen Bilder mit dem sechsteiligen Joseph-Zyklus nach Thomas Manns „Joseph und seine Brüder“.

Erst 1968 entdecken die bedeutenden Rostocker Künstler Jo Jastram (1928–2011) und Lothar Mannewitz (1930–2004) – von dem ein eindrückliches Porträt in der Kunsthalle zu sehen ist – die Malerin wieder. Es folgen Einzelausstellungen in Greifswald und Stralsund. Beide unterstützen sie sowohl als Künstlerin als auch privat. 1970 werden in der Kunsthalle Rostock anlässlich ihres 70. Geburtstages 173 Bilder, Grafiken und Gemälde gezeigt. Seit 1980 gibt es jedes Jahr eine Ausstellung ihrer Werke, meist in Mecklenburg, aber auch in Berlin (1980 und 1982), Erfurt (1988) und Potsdam (1982).

.

Starke Ischiasschmerzen zwingen sie, im Sitzen an kleineren Bildern mit Aquarellstiften zu malen. Jetzt bearbeitet sie biblische Geschichten wie „Die Hochzeit zu Kana“ und „Judith und Holfernes“. Sie hat – wegen der starken Schmerzen, wird vermutet – Alkoholprobleme. Aber auch in dieser Zeit entstanden beeindruckende, expressive Werke, unter anderem großartige Sonnenuntergänge und Landschaften. Die letzten acht Lebensjahre verbrachte sie mit Depressionen immer wieder im Klinikum Rostock-Gehlsdorf, wo sie 1978 starb.

.

1958 wurden zwei Arbeiten von ihr bei einer Wanderausstellung in England, Finnland und Schweden gezeigt und 1980 vier Arbeiten aus Mailänder Privatbesitz in Milano. 1992 zwei Arbeiten in Leicester in England. Das Selbstbildnis mit Apfelsine (Reproduktion), um 1930, Öl auf Holz, Staatliche Museen Preußischer Kulturbesitz zu Berlin, Neue Nationalgalerie, ist derzeit verliehen an Kimbell Art Museum 7 USA. Die Rostocker Malerin zieht um die Welt. Endlich!

Die Rostocker Ausstellung wird im „Zusammenspiel” mit Werken der 1962 in Rostock geborenen Bildhauerin Susanne Rast gezeigt. Informationen zu Veranstaltungen rund um die Kate Diehn-Bitt-Ausstellung bietet die Website der Rostocker Kunsthalle. Ergiebig ist auch Peter Palmes Monografie über das Leben und das Werk von Kate Diehn-Bitt.

(Alle Fotos: Marion Wulf-Nixdorf)

Marion Wulf-Nixdorf ist seit 66 Jahren Mecklenburgerin. Davon hat sie 41 Jahre mit Herz und Seele als Journalistin in Schwerin gearbeitet.