von Anton Lüzer

Zum 50. Todestag von Dmitri Schostakowitsch bringt das Theater Putbus zwei Werke aus unterschiedlichen Schaffensperioden des Komponisten zur Aufführung: das Klaviertrio Nr. 1 c-Moll op. 8 und die Sinfonie Nr. 15 A-Dur für Klaviertrio und Percussion op. 141 in der Fassung von Viktor Derevianko.

Die Künstler*innen des Abends spielen eine konzentrierte, verdichtete Fassung von Viktor Derevianko. Die Musiker*innen Karen Gomyo (Violine), Bryan Cheng (Violoncello) und Kiveli Dörken (Klavier) werden von den Percussionisten Lukas Böhm, Emil Kuyumcuyan und Agostinho Sequeira begleitet.

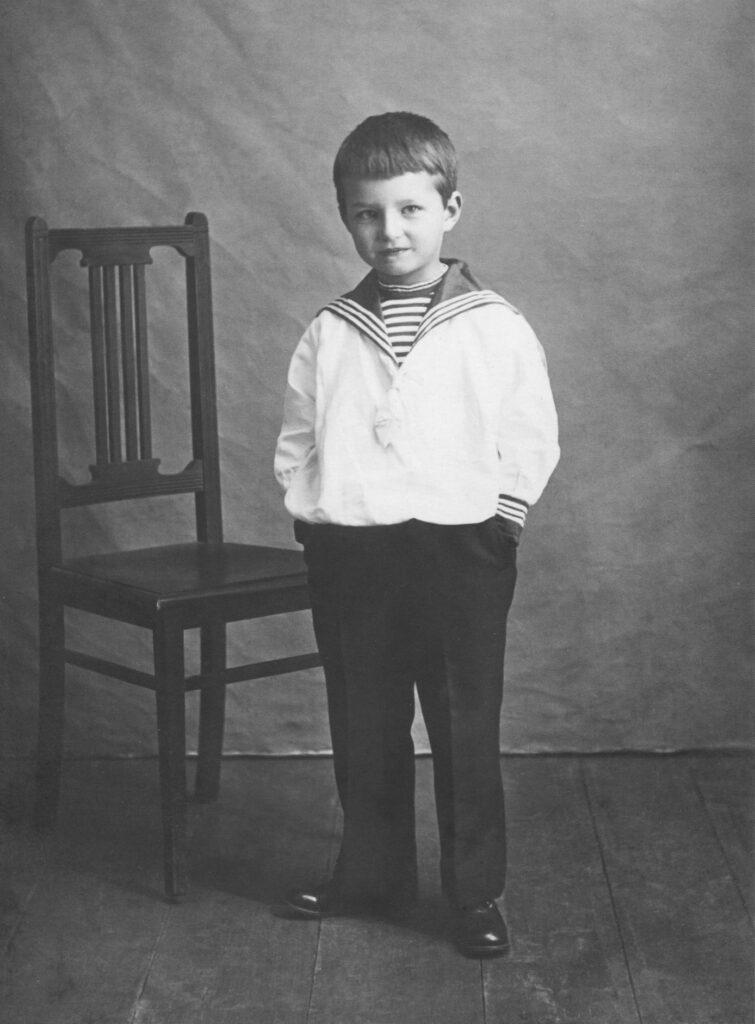

Der Musikabend widmet sich dem Anfang und dem Ende des Werkes von Dmitri Schostakowitsch. Das Klaviertrio Nr. 1 hat der Komponist mit siebzehn Jahren geschrieben. Die 15. Sinfonie, im Sommer 1971 in Repino verfasst, bildet hingegen ein fulminantes Resümee seines sinfonischen Schaffens.

Die Sinfonie hat vier Sätze: 1. Allegretto, 2. Adagio – Largo (attacca), 3. Allegretto und 4. Adagio – Allegretto. Schostakowitsch wollte eine fröhliche Sinfonie schreiben. Sie ist voller Anspielungen und Zitate. Gioachino Rossinis letzte Oper „Wilhelm Tell” klingt an, ebenso Motive aus dem „Ring” von Richard Wagner. An vielen Stellen ist die Heiterkeit jedoch durch groteske Elemente durchbrochen. Bemerkenswert ist auch der völlige Verzicht auf Text und Chor. Die Sinfonie wurde unter der Leitung seines Sohnes Maxim Schostakowitsch uraufgeführt. Das Werk feierte auch großen Erfolg in den Vereinigten Staaten. Kultregisseur David Lynch schrieb das Drehbuch von „Blue Velvet” zu den Klängen der Sinfonie.

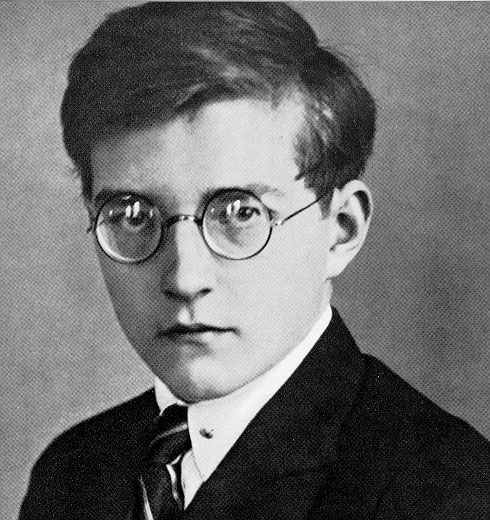

Wer war Dmitri Schostakowitsch?

Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitsch ist neben Igor Strawinsky und Sergej Rachmaninow einer der wichtigsten und produktivsten russischen Komponisten des 20. Jahrhunderts. 1906 in St. Petersburg geboren, prägte er wie kaum ein anderer Tonkünstler das musikalische Leben der Sowjetunion. Nach dem sensationellen Erfolg seiner 1. Sinfonie in f-Moll 1925 bereicherte er die Musikwelt mit Opern, sinfonischen Großprojekten, aber auch Filmmusiken und kammermusikalischen Stücken. Nach seinem ersten Erfolg sollten 14 weitere Sinfonien folgen: allesamt große, erzählerische, richtungsweisende Dokumente der Musik des 20. Jahrhunderts.

.

.

In seiner Jugend setzte er sich mit der Ästhetik des Futurismus und der atonalen Schule auseinander, entschied sich aber für einen eigenen tonkünstlerischen Weg: Seine Musik ist geprägt von einer expressiven Instrumentierung und einer modernen Harmonik. Experimentierfreude, aber auch Zugänglichkeit kennzeichnen viele seiner Kompositionen. Er schrieb Ballette über Fußball und ließ sich von Volksmusik und Jazz inspirieren.

Stalin und Hitler – Schostakowitsch und staatlicher Terror

Seine zweite Oper „Lady Macbeth von Mzensk” (1934) wurde vom Publikum frenetisch gefeiert. Stalin hingegen bezeichnete das Werk als „albernes Zeug” und verließ noch während der Oper das Theater. Die Prawda schrieb von „Chaos statt Musik” und warf dem jungen Komponisten Kleinbürgerlichkeit und Formalismus vor. Das Urteil war vernichtend.

.

Die allgegenwärtige Bedrohung durch Spitzel und die Geheimpolizei NKWD brachte Schostakowitsch in eine ausweglose Lage. Depressionen plagten ihn und erschwerten die Arbeit an seinen nächsten musikalischen Projekten zusehends. Mit seiner 5. Sinfonie kehrte er vorübergehend zu einer gemäßigteren musikalischen Sprache zurück. Unter zum Teil lebensgefährlichen Umständen vollendete Schostakowitsch seine 7. Sinfonie, die den Widerstand gegen den Faschismus thematisiert.

Dmitri Schostakowitsch, 1958, (Foto: Holger Eklund)

.

Viele seiner Werke, die zu Stalins Lebzeiten entstanden sind, verblieben vorerst in Schubladen. Schostakowitsch setzte in zahlreichen Werken verborgene Chiffren ein, die sich gegen das politische Establishment richteten. Wie auch bei anderen Künstler*innen, die unter totalitären und repressiven Regimen schreiben und komponieren, verschlüsselt Schostakowitsch oft zwischen den Zeilen. Zitate und Anspielungen sind vielen Kompositionen eingeschrieben. Nach Stalins Tod wurde sein Werk, trotz der Vereinnahmung durch das Regime, auch im westlichen Ausland gefeiert. In seinen letzten Lebensjahren litt er an einer chronischen Rückenmarksentzündung, seine rechte Hand war gelähmt.

Vielfach ausgezeichnet und gefeiert, starb Schostakowitsch am 9. August 1975. Sein bedeutendes kompositorisches Oeuvre wird bis heute weltweit gespielt. Besonders unter der gegenwärtigen politischen Situation in Russland lässt das unbequeme Werk Schostakowitschs aufhorchen und gibt Anlass, um an diesen außerordentlich politischen Künstler zu erinnern.

Kammermusik Schostakowitsch! im Theater Putbus Freitag, 28. März 2025, 15:00 Uhr

(Titelfoto: v.l.: Walter und Lotte Ulbricht, Bildmitte: Dmitri Dmitrijewitsch Schostakowitch, 1950 Foto: Roger Rössing, Sammlung Deutsche Fotothek)

.