von Til Rohgalf

Mit dem Thema misogyner Gewalt setzte sich gleich zu Beginn des neuen Jahres der Veranstaltungsabend TAT.SACHEN „Geschichten von Frauen und Gewalt” in der M*Halle des Mecklenburger Staatstheaters Schwerin auseinander. Textgrundlage ist dabei das Buch „AktenEinsicht” der Rechtsanwältin Christina Clemm. An fiktionalisierten Fällen von Frauen und Trans*personen, die körperlicher und sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren, hebt sie insbesondere die strukturelle, gesellschaftlich verankerte Gewalt, der diese ausgesetzt sind, sowie die systemischen Schwächen der Justiz und Strafverfolgungsbehörden hervor.

Das Thema ist von erdrückender Aktualität: 71% aller Opfer häuslicher Gewalt in Deutschland waren 2023 Frauen. Unter den Opfern partnerschaftlicher Gewalt waren es sogar 79%. Trans*personen werden dabei nicht erfasst. 123.966 weibliche Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden im selben Jahr hierzulande dokumentiert. Es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer in diesem Bereich sehr hoch liegt. Viele Delikte werden aus Angst, Abhängigkeit oder Scham nicht angezeigt. Als versuchte oder vollendete Femizide wurden 938 Fälle eindeutig identifiziert. Auch wenn sie nicht eindeutig als Femizide bezeichnet werden, ist mit einer höheren Zahl weiblicher Opfer von Tötungsdelikten zu rechnen. „Femizid” stellt in Deutschland keinen eigenen Straftatbestand dar. Im Jahr 2023 wurden 360 Frauen und Mädchen getötet, es starb also statistisch fast täglich ein Opfer durch geschlechtsspezifische Gewalt. Die Täter bei allen zur physischen und sexualisierten Gewalt zählenden Straftaten sind fast ausnahmslos Männer. Insgesamt stieg die Zahl der misogynen Straftaten gegenüber dem Vorjahr.

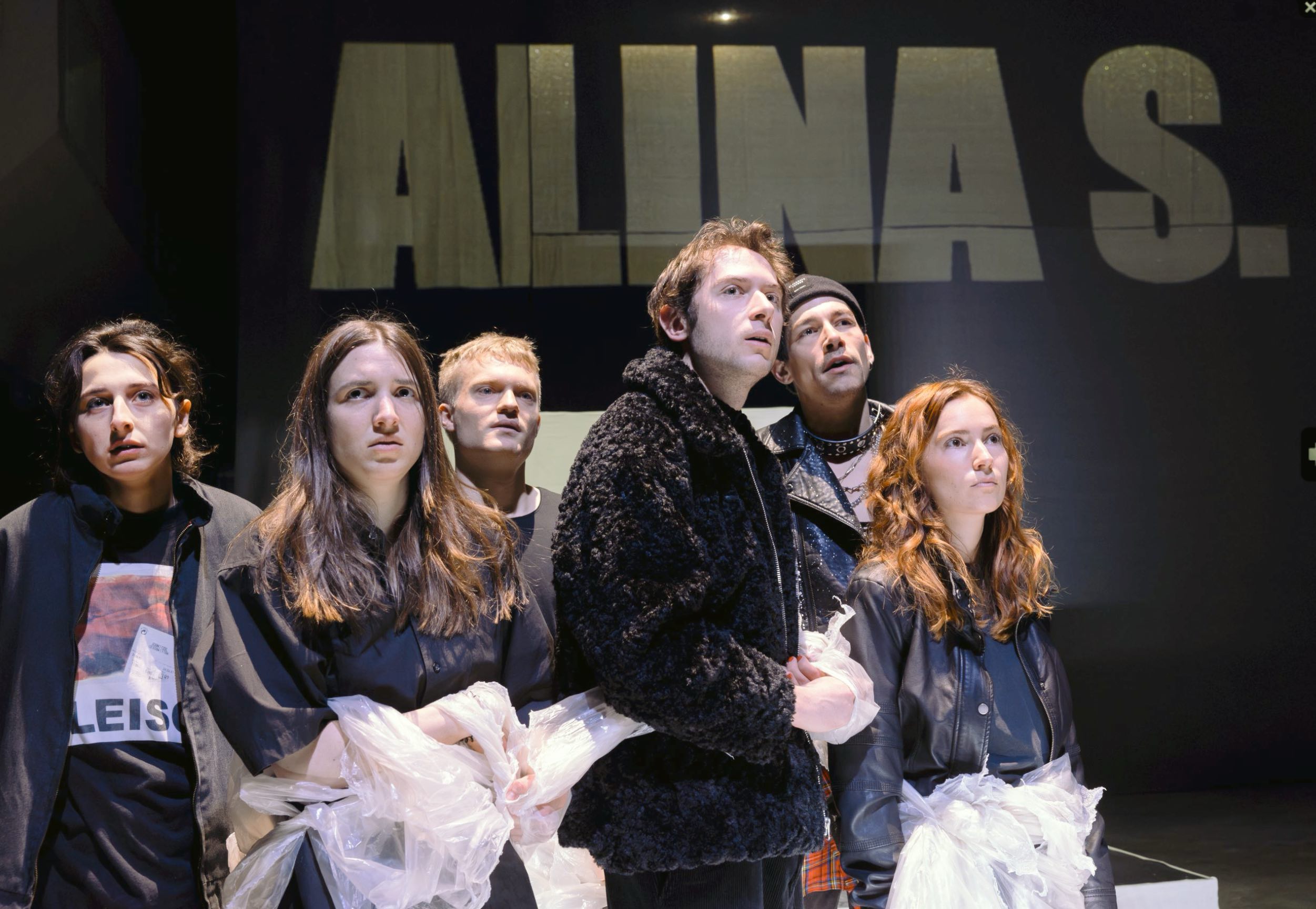

Die beiden Regisseurinnen Hannah Winkler und Marit Pesch, die mit TAT.SACHEN ihr Regiedebüt in Schwerin gaben, inszenierten Clemms Text mit einem reduzierten Bühnenbild in vielen Grautönen, Textprojektionen, wenigen Requisiten und einer sechsköpfigen Besetzung. Es werden keine Szenen gespielt. Die Schauspieler*innen rezitieren, mal sachlich, mal wütend, mal resigniert, die drastischen Schilderungen über die vier ausgewählten Frauen aus Clemms Veröffentlichungen. Deren Namen werden – wie gegen das Vergessen und gegen die Anonymität bloßer Opferzahlen – in Großbuchstaben im Hintergrund der Bühne projiziert.

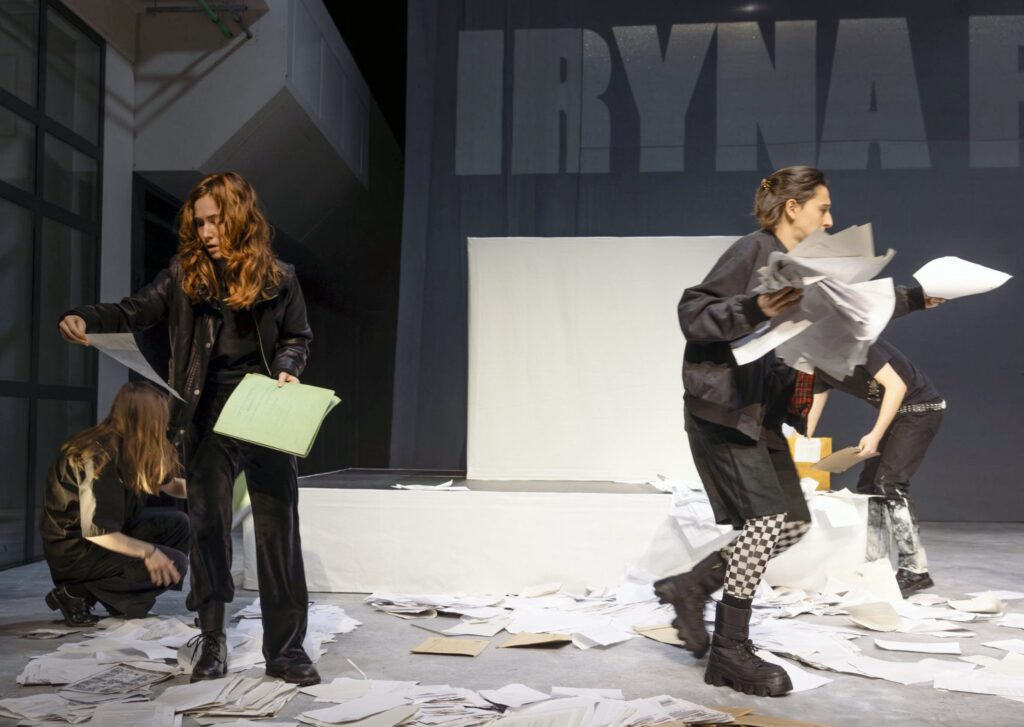

Eindrücklich geben die Schauspieler*innen lakonische Beschreibungen darüber, wie die Glaubwürdigkeit der Gewaltopfer im Strafverfolgungsprozess nahezu reflexartig in Frage gestellt wird, wie die Frauen vor Gericht – Auge in Auge mit den Tätern – ein weiteres Mal traumatisiert werden. Effektvoll setzen die beiden Regisseurinnen Berge von Papierakten ein, die sich langsam und wahllos auf der Bühne zu verteilen scheinen. Die Akteur*innen auf der Bühne heben zwischendurch einzelne Seiten dieser Akten auf, um die Berichte weiter vorzutragen.

Es entsteht ein bedrückendes Bild dafür, gegen welche Widerstände weibliche oder trans*-Opfer geschlechtsspezifischer Gewalt ihr Recht durchsetzen müssen. Das Stück nimmt bewusst auch mehrfach marginalisierte Frauen in den Blick: Prostituierte, Frauen mit Migrations- oder Fluchthintergrund, Muslima. Diese intersektionale Perspektive verdeutlicht die Überlagerung und Verstärkung von verschiedenen Formen der Diskriminierung. Sie offenbart die perfide Marginalisierung von Gewalt durch gesellschaftliche Machtstrukturen.

Deutlich wird: Frauen und Trans*personen sind Opfer von struktureller Diskriminierung. Sie sind nach wie vor Opfer eines patriarchalischen Systems, das von struktureller Gewalt gekennzeichnet ist. Straftaten gegen Frauen und Trans*personen werden immer noch regelmäßig bagatellisiert.

Am anschließenden Gespräch auf der Bühne beteiligten sich die Schweriner Rechtsanwältin Inke Marquordt-Schulze und Liane Dommer, Leiterin des Schweriner Frauenhauses. In der Diskussion mit dem Publikum machten beide zunächst klar: Männliche Gewalt gegen Frauen und Trans*personen sei kein milieu- oder kulturspezifisches Problem, sondern ein gesamtgesellschaftliches. In Frauenhäusern fänden zwar überdurchschnittlich viele Frauen mit Migrationshintergrund oder aus sozioökonomischen Risikolagen Schutz, dies sei aber mit ihrer mehrfachen Vulnerabilität zu begründen.

Inke Marquordt-Schulze und Liane Dommer wiesen darauf hin, dass die ökonomische Abhängigkeit vieler Frauen von ihren Partnern ein gesellschaftlich wie familienpolitisch reproduziertes strukturelles Problem sei (care Arbeit, Teilzeit, etc.). Dies erschwere oder mache es Opfern von häuslicher Gewalt oft unmöglich, sich vor dieser zu schützen.

Wie geschlechtsspezifische Rollen- und Machtverhältnisse von Teilen oder in der gesamten Gesellschaft verändert werden können, konnte im Rahmen dieses Podiums nur in Ansätzen diskutiert werden. Mehrere Zuschauer*innen wünschten weitere Spieltermine dieser Veranstaltung.

Meine Meinung

Weiterhin wird Gewalt gegen Frauen gesellschaftlich normalisiert: Ein verurteilter Sexualstraftäter, der sich mit seiner Misogynie rühmt, wird US-Präsident. Konservative und Rechtsextreme stemmen sich in trauter Eintracht gegen die Entkriminalisierung von Abtreibung. Parteien aus demselben Spektrum gehen erfolgreich mit einem patriarchalischen und heteronormativen Familienbild auf Stimmenfang.

Diese Inszenierung sollte noch oft gespielt und von sehr vielen Menschen gesehen werden. Gerade auch, weil es sich um eine eindrucksvolle Inszenierung von Hannah Winkler und Marit Pesch handelt, die klare Impulse und Statements setzt und eine fesselnde Bildsprache verwendet.

.

Til Rohgalf studierte Sonderpädagogik, Philosophie und Geschichte (M.A.), er ist im Schuldienst tätig, musikbegeistert und musikalisch aktiv. Ihn interessieren politische, kulturelle und geistesgeschichtliche Themen.

.