„Unser Glück stand in Flammen” – Milan Peschels Uraufführung in der Schweriner M*Halle

von Til Rohgalf

Am vergangenen Samstag feierte Milan Peschels jüngste Schweriner Inszenierung „Ich werde dich lieben” Premiere. Es ist bereits sein drittes Stück für das Mecklenburgische Staatstheater. In den knapp zwei Stunden bietet das Ensemble ein humoreskes und turbulentes Wortgewitter mit einer Mischung aus tiefgründigen Menschheitsfragen, ernüchternder Gegenwartsanalyse, philosophischem Stichwort-Pingpong, vielschichtiger Intertextualität und intelligentem Klamauk.

Im Zentrum des Stückes steht die „Florida-Bar”, eine Kneipe, in der sich die sieben Protagonist*innen zur „langen Nacht der Kataklysmen” treffen. Als Bühnenbild dient ein drehbares Holzhaus, das nicht nur an die Bühnenelemente von Milan Peschels „Chico Zitrone im Tal der Hoffnung” aus der letzten Spielzeit erinnert. Bühnenbildnerin Magdalena Musial spinnt einen roten Faden und recycelte das Material auch aus ökologischen Gründen. Reminiszenzen an die letztjährige Western-Ästhetik finden auch ihren Niederschlag in den Kostümen: Nicole Timm aus Milan Peschels Team gestaltete diese aus Resten der „Chico Zitrone”-Inszenierung.

Orte sind auch das Beerdigungsinstitut, das aufgesucht wird, da die langjährige Freundin Sugar verstorben ist. Oder das Haus „an der Biegung des Flusses, dort, wo die Pappeln wachsen”. So uneindeutig lokalisierbar, so klar ist, dass alle Personen auf der Bühne den Ort mit enttäuschter Hoffnung verbinden. Es ist die Erfahrung von Verlust, die die Personen in Peschels Stück zusammenbringt: der Verlust eines Menschen, eines Ideals, der Erwartung, dass der technische Fortschritt alles immer leichter machen würde. Oder der Verlust von Sicherheiten, von Zuversicht, Hoffnung oder der Gewissheit, dass dieser Planet auch in Zukunft für uns da sein wird. „All das können wir verlieren, bleiben mit dem Verlust des Verlorengegangenen zurück und wissen nicht wohin mit unserer Liebe”, wie Juliane Hendes schreibt.

In bruchstückhaften Dialogen voll von Floskeln, absurden Wendungen, philosophischen Häppchen und Anspielungen nähern sich die Protagonist*innen mäandernd der sich aufdrängenden Frage: Was ist denn überhaupt „die Liebe”? Sie taucht im Laufe des Stückes als Paarbeziehung, als Liebe zu den Mitmenschen, Themen, Ideen oder zum Schauspiel auf. Sie wird – grandios inszeniert – immer wieder gemeinsam mit der Schweriner Singakademie voller Inbrunst mit den Worten von Rio Reiser intoniert: „Ich werde dich lieben, ich werde dich lieben, werd‘ dich lieben weit über den Tod.“ Oder mit Haddaways Eurodance-Klassiker „What is love?” zitiert.

Bei all der Größe und Vielschichtigkeit dieses Gefühls diskutieren die Menschen auf der Bühne auch über die Frage, wie mit dem Verlust der Liebe umzugehen ist. Dabei ist das Bühnenspektakel bereits die Lösung, die für Milan Peschel und das Ensemble im offenen Austausch, im Gespräch besteht. Auf geniale Weise vermengen sich an dieser Stelle Milan Peschels Prozess der Stückentwicklung, das Geschehen auf der Bühne und die Videoinstallation, die während der gesamten Aufführung großformatig im Hintergrund zu sehen ist.

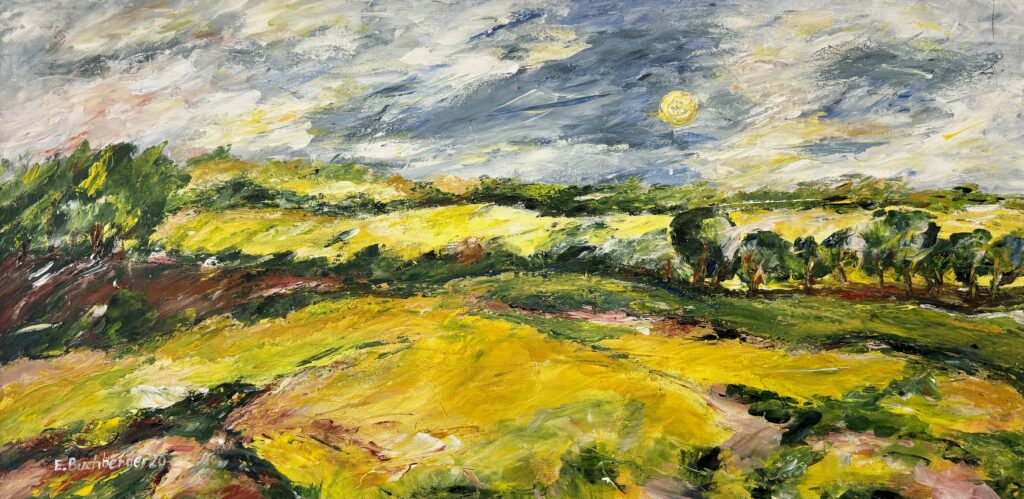

Milan Peschel entwickelte mit seinem Ensemble „Ich werde dich lieben” im offenen Austausch. Erfahrungen, Eindrücke und Erkenntnisse aller Beteiligten flossen in das Stück ein. Zum Ensemble gehören dabei die Bühnenbildnerin Magdalena Musial, Nicole Timm (Kostüme), Jan Steckenbach (Video) sowie die in toto brillierenden Schauspieler*innen des Staatstheaters. Als Teil der Inszenierung errichtete das Team auf einem Acker in Vorpommern ein Haus aus alten Brettern, das dem Bühnenbild ähnelt, um es dann zu verbrennen. Diese viertägige, gemeinsame Arbeit dokumentierte Jan Streckenbach auf Video, um hieraus eine Installation zu entwickeln, die das Handeln auf der Bühne begleitet.

Die zurückbleibende Aschefläche auf dem Acker, das „schwarze Quadrat“, ist dann auch im letzten Abschnitt des Stückes Ausgangspunkt für die Auseinandersetzung mit Kasimir Malewitschs gleichnamigem Werk. Die Quintessenz dieses ironisierten, mit allerlei auswendig gelernten, kunsthistorischen Floskeln ausgestatteten Gesprächs lautet dabei: Wie Malewitsch die Kunst von allem Ballast befreien wollte, bietet das Loslassen als Akt der Befreiung die Chance auf einen Neuanfang, auf die Öffnung für eine neue Welt.

Was hier metaphorisch in Flammen steht und zum „schwarzen Quadrat” wird, wird angedeutet, aber bewusst der Deutung der Zuschauenden überlassen: Das Theater angesichts einer äußerst schwierigen und dramatischen politischen Gemengelage in Deutschland und insbesondere in Mecklenburg-Vorpommern oder angesichts rigider Sparvorgaben im Kulturellen (siehe auch Berlin). Die Gewissheiten von Frieden und Demokratie in Europa. Die Erde als zukünftig bewohnbarer Planet usw.

Gewiss ist dabei: Solange wir das gemeinsame Gespräch nicht aufgeben, werden wir uns zwar schmerzvoll verabschieden müssen, wir werden aber nicht allein sein.

Milan Peschel und seinem Ensemble gelingt es auf atemberaubende Weise, die hochaktuellen (oder ewigen), dramatischen oder todtraurigen Themen und Fragen anzusprechen, um sie im nächsten Augenblick in einem aberwitzigen Wortgewitter, mit leichten Slapstickeinlagen oder tiefsinnig klamaukigen Anspielungen ins Komische zu lenken. So finden sich hier Anspielungen an Hegel oder American Psycho, wie auch Textbausteine von Patrick Süßkind, von Carl Hegemanns „Das Plädoyer für die unglückliche Liebe”, oder auch Stanislaw Lems „Katastrophenprinzip”. Die Schlechtwetter-Schwimmer*innen am Ziegelsee finden ebenso Eingang in das Geschehen wie ein Versteckspiel vor dem Wirt des „Cube by Mika”.

Man kann bei diesem Stück herzhaft lachen, ohne dass einem angesichts des gefühlten Zeitalters der Katastrophen das Lachen im Halse stecken bleibt. Es bleibt Hoffnung zurück am Ende des Stückes, auch wenn die „lange Nacht der Kataklysmen” im Kern so ausweglos wirkt. Das ist vielleicht Hegelsche Dialektik, auf jeden Fall aber ein großartiger Theaterabend.

Fünf weitere Vorstellungen stehen auf dem Theaterprogramm. Informationen unter Mecklenburgisches Staatstheater

T

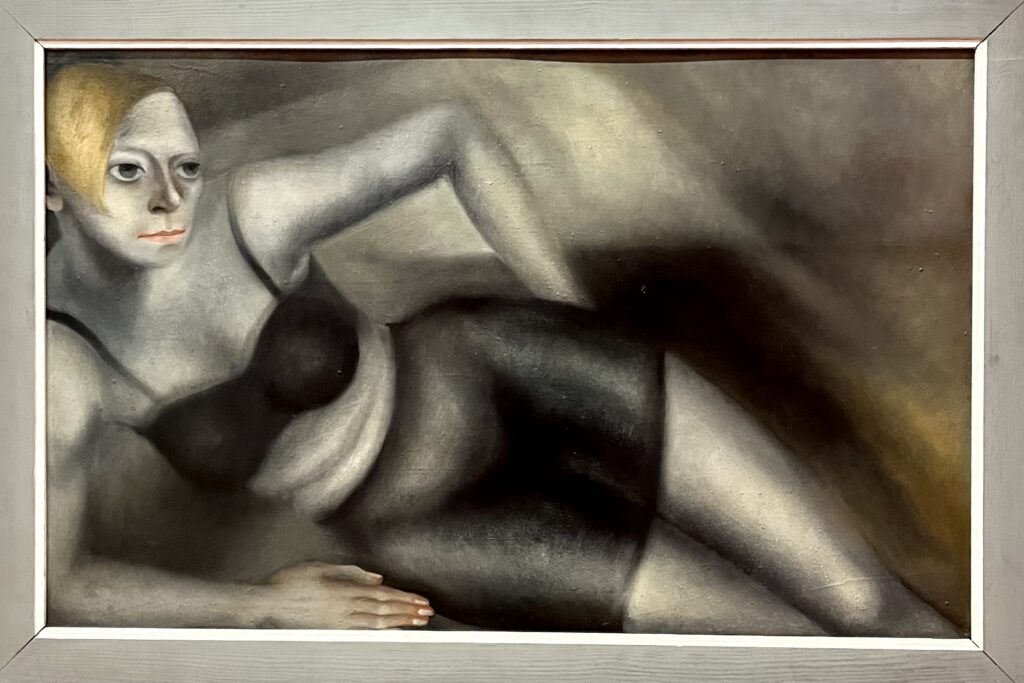

Titelfoto: Ensemble des Mecklenburgischen Staatstheaters © Silke Winkler