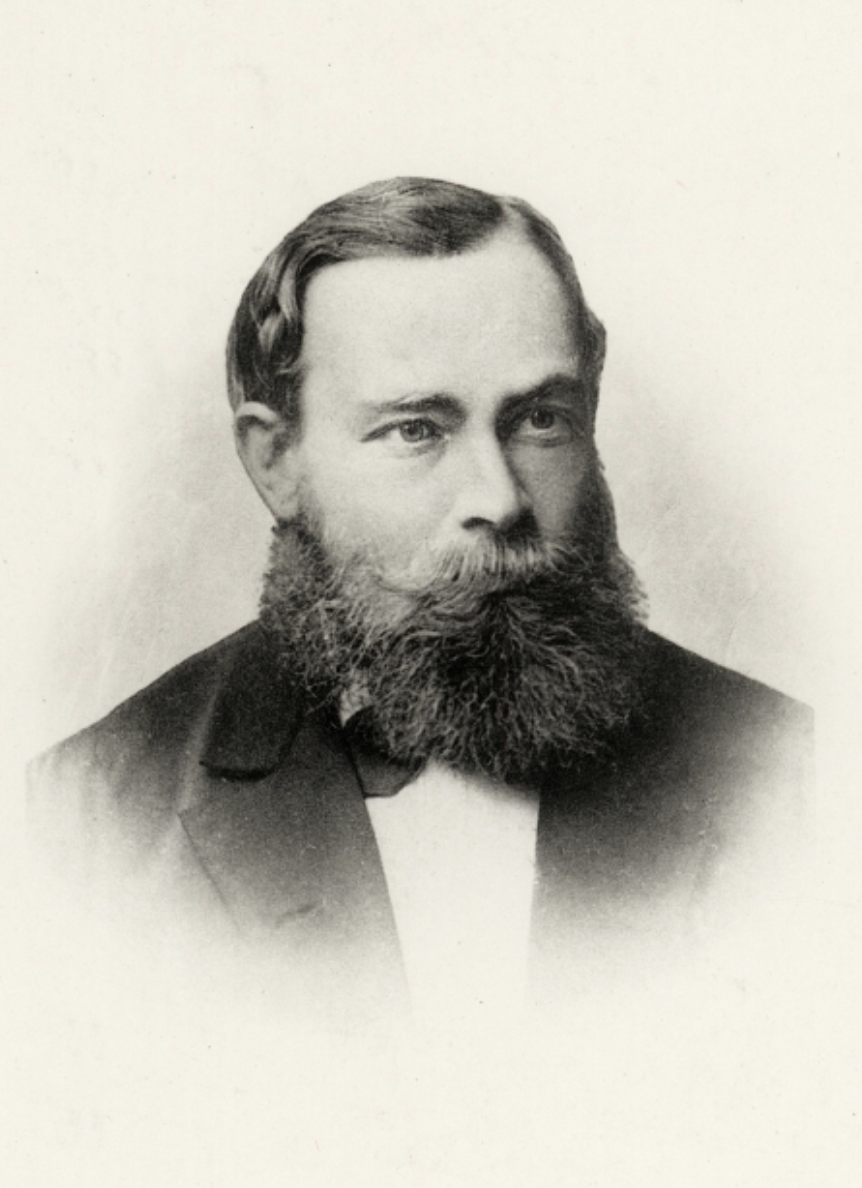

Zum 100. Todesjahr von Gottlob Frege

von Til Rohgalf

Bad Kleinen – ein ruhiges und beschauliches Örtchen, umgeben von Wäldern und Wasser, malerisch am Westufer des Schweriner Sees gelegen. Da überrascht es, hier die Begründung der analytischen Philosophie und die Geburt der modernen Logik zu verorten. Informatik und Computertechnik benötigen die sogenannte „Prädikatenlogik zweiter Ordnung“ ebenso, wie unser Begriff von Wissenschaftlichkeit und Rationalität durch die analytische Untersuchung von Sprache geformt und geprägt ist.

Die Grundlagen für die Computertechnik wurden zunächst in sehr abstrakt wirkenden Sphären gelegt. Initiiert hat sie maßgeblich der Logiker, Mathematiker und Philosoph Gottlob Frege. Im Revolutionsjahr 1848 in Wismar geboren, lebte er einen großen Teil seines Lebens in Mecklenburg. Von 1871 bis 1873 arbeitete Gottlob Frege an der Universität Göttingen, wo er seine Doktorarbeit verfasste. Erst als Privatdozent, später als außerordentlicher Professor arbeitete er an der Universität Jena. Nach seiner Emeritierung zog er 1918 nach Bad Kleinen, wo er bis zu seinem Tod lebte. Am 26. Juli 2025 jährt sich Freges Todestag zum 100. Mal.

Gottlob Frege entwickelte neben seinem logischen System auch die Unterscheidung von „Sinn“ und „Bedeutung“. Sprachliche Ausdrücke wollte er damit präziser analysieren. Hiernach kann ein Begriff zwar dieselbe Bedeutung haben, d.h. auf dasselbe Ding verweisen (zum Beispiel auf einen speziellen Stern). Je nach Perspektive kann der Begriff aber einen unterschiedlichen Sinn haben („Morgenstern“ und „Abendstern“).

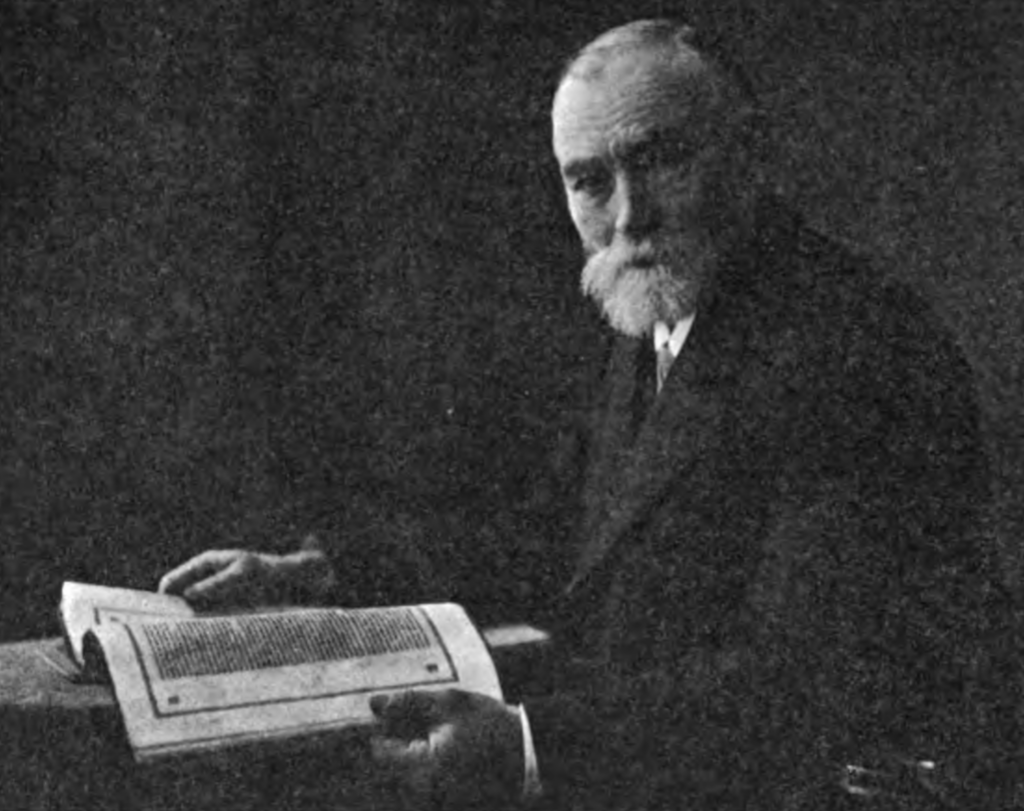

Großen Einfluss hatte Frege mit seinen Arbeiten auf bekannte Denker wie Rudolf Carnap, Bertrand Russell oder Ludwig Wittgenstein. Mit ihnen befand er sich im direkten Austausch. Freges Schüler Rudolf Carnap beschrieb seinen Professor als zurückhaltenden, ernsthaften und scharfsinnigen Charakter. Der Philosoph Carnap griff Freges analytische Herangehensweise an die Sprache auf und wurde als Mitglied des sogenannten Wiener Kreises einer der führenden Vertreter des „Logischen Empirismus“.

Diese wissenschafts- und erkenntnistheoretisch radikale Denkschule unterschied rigoros zwischen „sinnvollen“ und „nicht-sinnvollen“ Sätzen. Viele ihrer Positionen wurden in der Folgezeit weiter diskutiert. Manche verworfen, andere gelten so oder in weiter entwickelter Form auch heute als Grundlage von Wissenschaftlichkeit. Die Denker prägten so maßgeblich mit, was für uns heute Rationalität und seriöse Wissenschaft bedeuten. Einige Kernthesen lauteten:

- Alle sinnvollen Aussagen müssen entweder aus der Erfahrung stammen oder sind logisch ableitbar (z.B. 1 + 1 = 2)

- Aussagen, die weder das eine noch das andere sind, sind sinnlos (also die meisten metaphysischen und theologischen Aussagen)

- alle wissenschaftlichen Disziplinen sollten auf eine gemeinsame Sprache und Methode zurückgeführt werden

- die mathematische Logik (u.a. von Frege) dient dazu, wissenschaftliche Theorien zu präzisieren und sprachliche Unklarheiten zu beseitigen.

- Wissenschaft ist ein dynamischer Prozess ohne Dogmatismus

.

Dem Frege-Schüler Rudolf Carnap ging es nicht um die Fundamentalkritik an Glaube und Religion. Er versuchte, den sprachlichen Rahmen, in dem Wissenschaft sinnvoll stattfinden kann, klar abzustecken. Das war zu seiner Zeit revolutionär. Alles darüber hinausgehende sei Teil von Spekulation, von Glauben. „Wovon man nicht sprechen kann, davon muss man schweigen“, lautet nicht zufällig das vielleicht bekannteste Zitat von Frege-Bewunderer Ludwig Wittgenstein, der in seiner Frühzeit auch Einfluss auf Rudolf Carnaps Arbeiten hatte.

Für die analytische Philosophie war Gottlob Freges Werk der Sprachanalyse und der Logik ein zentraler Bezugspunkt. Die analytische Philosophie wurde insbesondere in Großbritannien und den USA eine der Hauptströmungen der Philosophie des 20. Jahrhunderts.

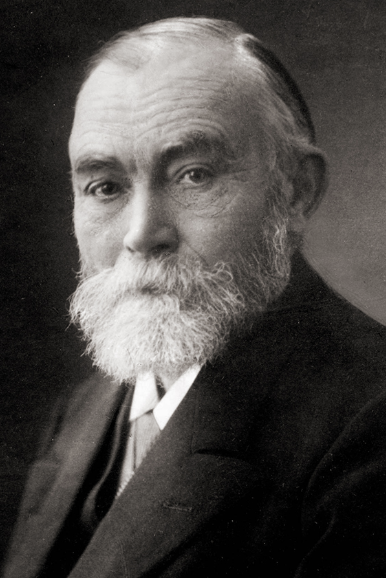

Professor Heinrich Scholz von der Universität Münster, Freges Nachlassverwalter, fasst auf der Website der Stadt Wismar zusammen: „Dieser Frege ist einer der größten deutschen Denker gewesen. Ja, einer der größten abendländischen Denker überhaupt. Ein Denker vom Rang und der Tiefe eines Leibniz und einer schöpferischen Kraft, die von der seltensten Mächtigkeit ist.“

Der Wissenschaftler Frege war keine unproblematische historische Figur. Nach dem Tod seiner Frau Margarete, geboren in Grevesmühlen, verfiel er zunehmend in Depressionen. Aus seinem Tagebuch von 1924 lassen sich u.a. verschiedene rassistisch-chauvinistische, antisemitische und antidemokratische Kommentare finden.

Gottlob Freges unauffälliges Grab ist auf dem Friedhof Wismar zu finden. Seit 25 Jahren existiert das „Gottlob Frege Zentrum“ an der Hochschule Wismar. Eine Büste Freges an der Wismarer St. Marien-Kirche erinnert an den Geisteswissenschaftler. Das Original steht in Jena. In Bad Kleinen erinnert eine Hinweistafel an Freges Sterbehaus in der Waldstraße 17 an den berühmten Einwohner. Ihm zu Ehren findet seit 1987 jährlich die “Gottlob-Frege-Wanderung” in Wismar statt. Der Mathematiker selbst legte zu Lebzeiten mehrmals die Strecke Jena-Wismar wandernd zurück.

Meine Meinung

Freges Forschungsarbeiten sind von hoher Aktualität und sie sind in Zeiten, in denen Populist*innen mit scheinbar einfachen Antworten auf tatsächliche oder vermeintliche Probleme global auf dem Vormarsch sind, bedeutsamer als zuvor. Zeiten, in denen auf Social Media-Kanälen im Mikrosekundentakt politische Einlassungen gefeuert werden. In denen Trolls und Influencer*innen Schwindel erregenden Einfluss auf gesellschaftliche und politische Diskurse Einfluss nehmen. Eine demokratische Mehrheit sollte wiederholt die Fragen stellen: Welche Bedeutung und welchen Sinn haben die populistischen Schlagworte? Welche Aussagen sind sinnvoll? Sind die Probleme wirklich oder sind es nur Scheinprobleme? Halten die plakativen Argumentationen einer formal-logischen Prüfung stand?

In politischen Auseinandersetzungen herrschte in den letzten Jahrzehnten in demokratischen Staaten in der Regel Konsens darüber, was als rationale Argumentation gelten kann. Dieser Konsens begrenzte den Raum des Sagbaren.

Dass Populist*innen genau diese Begrenzung einreißen, macht sie in einer globalisierten Welt mit multiplen Krisen für viele Menschen attraktiv. Gottlob Frege gibt uns Werkzeuge, zwischen „sinnvollen“ und „nicht sinnvollen“ Sätzen zu unterscheiden. Er ermöglicht es uns, Kampfbegriffe als Wörter ohne „Bedeutung“ oder mit verfälschtem „Sinn“ zu entlarven. Er zeigt uns, wo Populist*innen gesellschaftliche und politische Diskussionen mit ihrer Sprache okkupieren. Es gilt: Mehr Bad Kleinen wagen!

Die Hochschule Wismar richtet vom 15.-20. September 2025 die “4. Internationale Gottlob-Frege-Konferenz” aus.

(Titelfoto: circa 1879, Fotograf unbekannt)

……………………………………