von Til Rohgalf

Bekannt ist Milan Peschel, geboren 1968 in Halle (Saale), vor allem als vielseitiger Schauspieler und Regisseur. Ein Begriff ist Peschel dem Schweriner Theaterpublikum durch die Inszenierung seines tiefgründigen B-Movie-Westerns „Chico Zitrone und das Tal der Hoffnung“, der in der vergangenen Spielzeit eine vielbeachtete Premiere feierte und derzeit zum Repertoire des Staatstheaters gehört. In der laufenden Spielzeit wird Peschel gemeinsam mit dem Ensemble zudem die Themen Hoffnung und Liebe in einer Zeit der Krise in dem Projekt „Ich werde dich lieben“ thematisieren.

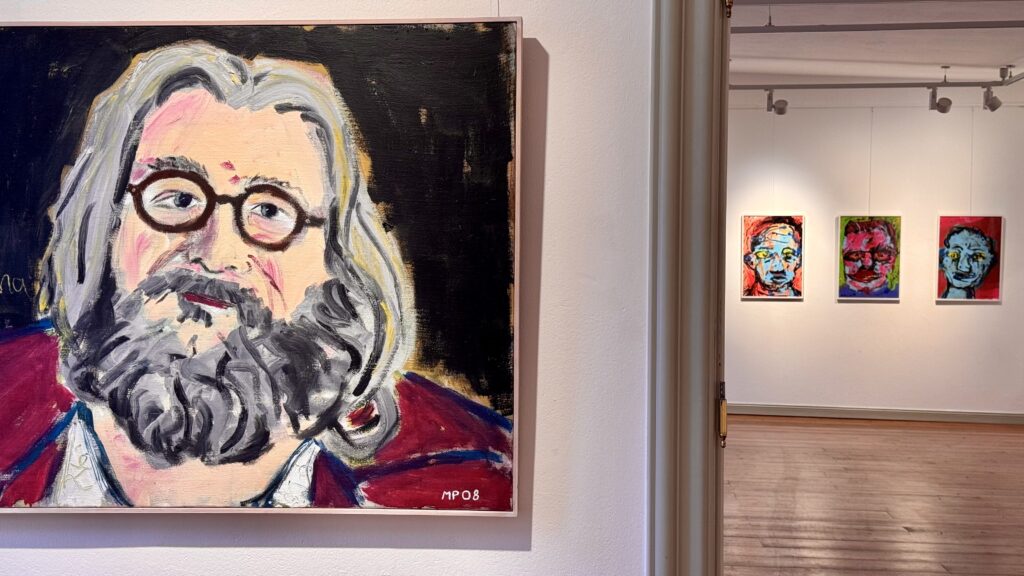

Auch Magdalena Musial hat mit ihren Arbeiten für das Bühnenbild von „Chico Zitrone“ bereits eine Verbindung zur Stadt. Musial, wie Peschel 1968 geboren, stammt aus Czestochowa in Polen. Sie machte sich nach ihrem Studium einen Namen als international bekannte und mehrfach ausgezeichnete Bühnenbildnerin und Kostümdesignerin. Beide, Musial und Peschel, beschäftigen sich seit vielen Jahren mit der bildenden Kunst, Musial vor allem mit der Malerei, Peschel neben der Malerei auch zunehmend mit der digitalen oder „hybriden Kunst“. Das Ehepaar zeigt in der aktuellen Ausstellung vornehmlich Bilder sowie einzelne Skulpturen (darunter den für die Ausstellung namensgebenden „blauen Hund“), die aufgrund ihres oberflächlich antipodisch wirkenden stilistischen Repertoires jeweils klar den beiden Maler*innen zuzuordnen sind.

Peschels Schwerpunkt liegt in der Porträtdarstellung, für die er oft kräftige, leuchtende Acrylfarben nutzt. Die Motive, die Titelwahl sowie insbesondere die manchmal grotesk verzerrten Gesichter und Gesten heften seinen Bildern etwas Oberflächlich-Humorvolles, Cartooneskes an. Die angedeutete Selbstreferenz in einigen seiner Titel („M. beim Tanzen“) unterstreicht diese Wirkung. Es ist aber gerade das Groteske, das den Menschen in seinen Bildern, die nur manchmal in lose angedeuteten, alltäglichen Kontexten dargestellt sind, etwas Maskenhaftes, Clowneskes verleiht. Es verweist auf eine Ebene, die über das vorgeblich Dargestellte hinausgeht. Es sind diese Menschen mit ihren verzerrten Gesichtern, die in bunten, kräftigen Farben und mit oft schillernden Gesten eine humorvolle, kurzweilige Bilderschau suggerieren, zugleich aber, einsam und vor monochromen oder abstrakten Hintergründen, wie sie dargestellt sind, eine gewisse Melancholie ausstrahlen. Einige Bilder erzählen beim Betrachten persönliche Geschichten. Vielleicht ist es jenes Zusammenspiel von Innerem und äußerer Fassade, Maske, das Peschel in seinen jüngeren Werken mithilfe digitaler Tools auf dem iPad weiter thematisiert. Auf seine gedruckten digitalen Bilder malt er mit leuchtenden Acrylfarben, hebt einzelne Teile des Bildes cartoonesk hervor oder kreiert eine neue, zweite Oberfläche, die das ursprüngliche Bild zum manchmal nur schemenhaft erkennbaren Hintergrund macht. In ihrer humorvollen Surrealität erinnern sie manchmal an das digitale Schaffen des französischen Künstlers Jean Jullien, wenngleich sie nicht dieselbe minimalistische Herangehensweise aufweisen. Die Janusköpfigkeit von Peschels Werk ist auch das Bindeglied zu seiner oberflächlichen Antipode in der Ausstellung, Magdalena Musials oft großformatigen Ölbildern.

In ihrer Rede bei der Vernissage nannte die Künstlerin Max Picards Werk „Die Welt des Schweigens“ als eine wichtige Inspiration für ihr Schaffen. Das bekannteste, im Jahr 1948 erschienene Werk dieses Schweizer Arztes, Schriftstellers und Kulturkritikers ist eine mehr literarisch-poetische als streng argumentativ-philosophische Auseinandersetzung mit der Rolle und der Bedeutung des Schweigens für die menschliche Existenz. Picard reagierte damit auch auf seine eigene Gegenwart, die er als zunehmend hektisch, laut und unübersichtlich erlebte. Nicht diese Form der Kritik an der Moderne, sondern vielmehr Picards poetischer, meditativer und metaphorischer Stil, sein Anspruch, in einer zunehmend als partikularisiert wahrgenommenen Gegenwart das Universelle zu erfassen, scheinen dabei für Musials Schaffen prägend zu sein.

(Fotos: Peter Scherrer)

Ihre Werke, mit reichen Texturen und Farben geschaffene Naturmotive, die Elemente des Surrealismus und experimenteller Techniken kombinieren, zeichnen sich durch ihre traumähnliche Wirkung und ihre schemenhafte Symbolik aus. Äußerlich Sichtbares und innere Zustände verschmelzen hierbei traumwandlerisch zu emotionalen und psychologischen Landschaften, die vom Schweigen erfüllt sind. Magdalena Musial ist ganz offensichtlich keine weltfremde Eremitin oder reaktionäre Modernitätsverweigerin. Dass sie, ebenso wie Peschel, offenbar ihr Refugium in eben jener Grenzregion fernab von Theater, Film und Großstadt als Ruhepol, als „Welt des Schweigens“ schätzt und dort auch einige der ausgestellten Bilder entstanden sind, bietet aber einen möglichen Deutungskontext.

Magdalena Musial träumte schon lange von einem eigenen Hund, so dass ihr Milan Peschel schließlich jenen, auch in der Ausstellung gezeigten, blauen Hund schenkte. Sie erzählte ihm, sie habe Jahre zuvor schon einmal von einem blauen Hund geträumt. Ähnlich vieldeutig wie diese scheinbar triviale Erzählung entpuppen sich auch Musials und Peschels Werke in ihrer zurückhaltenden Tiefe und metaphorischen Breite.

Diese lohnende Ausstellung eines sehr unterschiedlichen Künstlerehepaars, dessen Werke in ihrer Tiefenstruktur eine Einheit bilden, ist noch bis zum 9. Februar 2025 zu sehen.

Til Rohgalf studierte Sonderpädagogik, Philosophie und Geschichte (M.A.), er ist im Schuldienst tätig, musikbegeistert und musikalisch aktiv. Ihn interessieren politische, kulturelle und geistesgeschichtliche Themen.